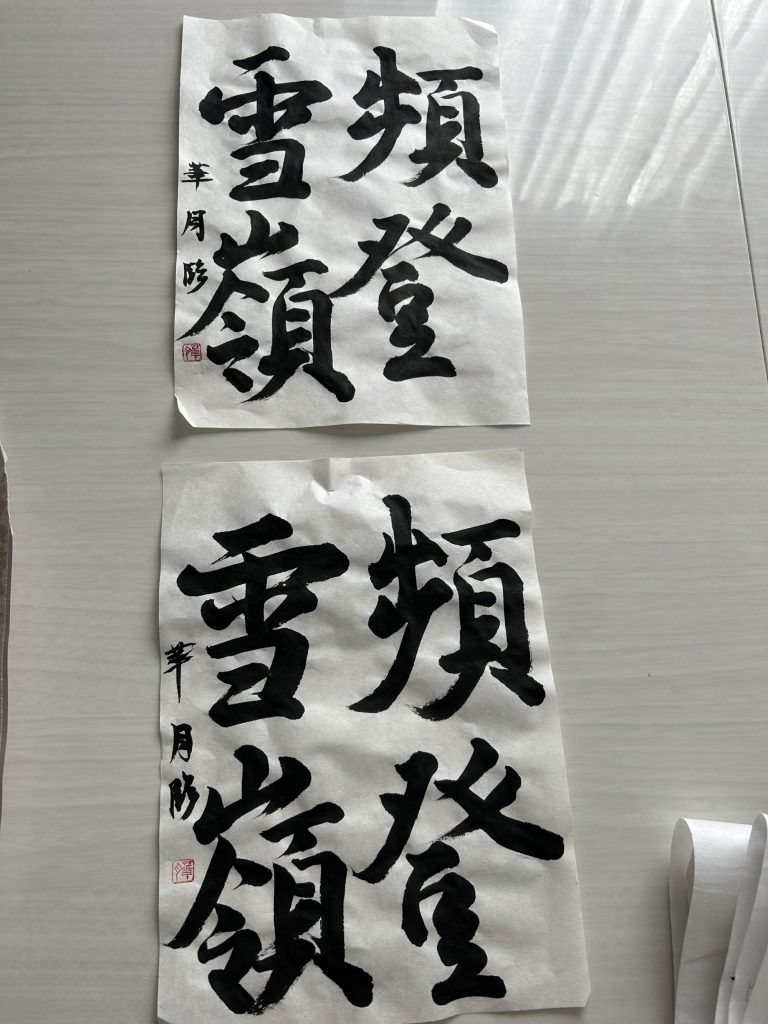

【歴史】臨書について

ご無沙汰しております!

2年振りになりますでしょうか。

お待たせいたしました。

この間、修行を積んでおりました。

只今、臨書を勉強中でございます。

臨書とは…?

古典のような良書をお手本とし、学びながら書いていくものです。

もともと、『書は人なり』という言葉があり、人が書いたものはその人自身を表すもの、その人が高みを目指し臨めばその書の魅力も深まるというような意味合いだそうです。

つまり、これまではお手本をひたすら真似ることに専念してきましたが、真似るだけでは上達せず。

真似ができた後、さらなる高みを目指すためには、"書いた人の意を汲み取り表現する"、この必要性に気付きました。

レベル1.形臨・・・原本の形を真似る

レベル2.意臨・・・原本の意味を汲み取る

レベル3.背臨・・・原本を見ないで作者の作風を自分自身のものとして書く

また、習っていく順序ですが、今まではてっきり基本的には楷書からだと思っておりました。

しかし、調べを重ねるうち、文体の変化としては以下のとおりであり、

草隷>楷書>行書>草書

はじめる順序に正解はないと判明しました。

この事を踏まえまして、次の機会では娘小3と臨書バトルにチャレンジしてみたいと思います。

皆さまもぜひご一緒にレベルアップしてみませんか!?